アート漂う空間を探してみる

2019年2月16日

15:00~18:00

参加者: 4人

【案内人】モリヤコウジ

FLATLILE主宰

【プロフィール】

2010年「FLATFILE(ギャラリー/額縁屋)」をオープン。BAR豆蔵では金曜日に店に立つ。

【コース案内】

古い建物を上手に利用している心地よい場所を一緒に訪ねてみませんか。それぞれが密かに文化を発信しています。

【コース】

東町ベース

↓

南県町雑居ビル

コーヒー屋、BAR、アーティストアトリエ、絵画教室などが入った雑居ビル。屋上が気持ちいい。

↓

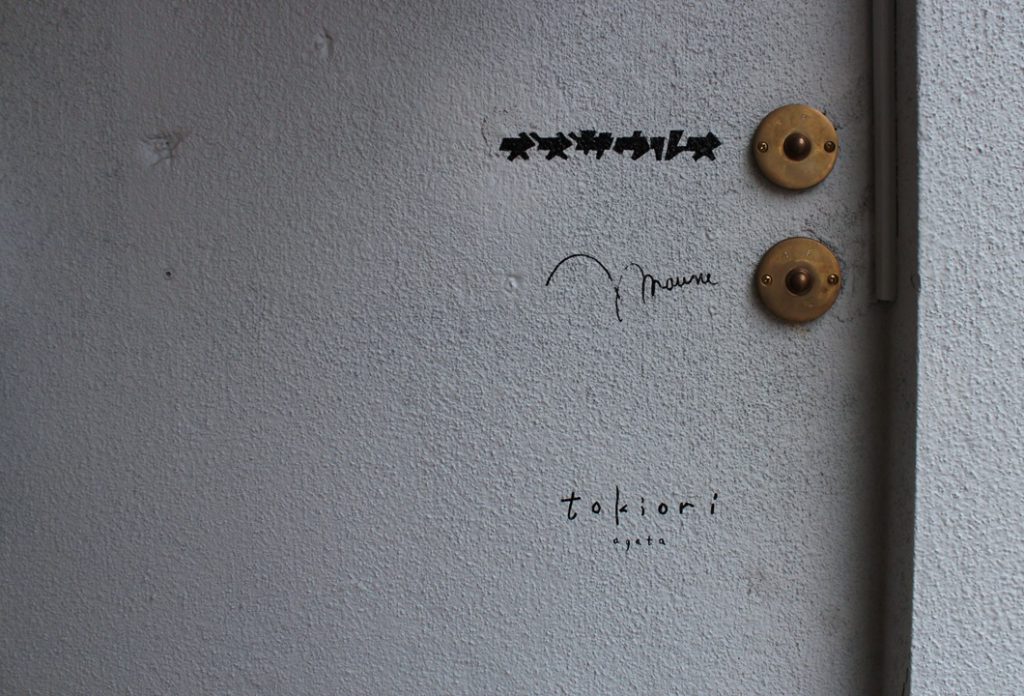

tokiori

デザイナー事務所であり併設するギャラリーでは展覧会を不定期に開催。

↓

iro

南県町にあるレコード屋カフェバー。音楽とアート、コーヒーとお酒が交じり合うスペース。

↓

豆蔵

ギャラリー/BAR/薫蔵コーヒー。昼間はコーヒー屋、夜は日替わりバーテンダーによるBAR。ギャラリーでは県内の作家を中心に展覧会を常に開催。

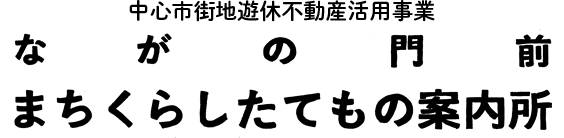

コース紹介文で「古い建物を上手に利用している心地よい場所を一緒に訪ねてみませんか」と書いていたモリヤさん。「パンフレットに載せた4箇所以外にも寄り道しながら歩いてみましょう」ということで本日のまちあるきがスタートです。

まずは集合場所お隣の「新小路シェアアトリエ」へ。

こちらはもともと文具屋さんの倉庫として使われていました。現在、1階部分は駐車場や家具屋さんがストックしている建具などの倉庫として、2階部分はこどものアート教室、3Dアートのアトリエ、活版印刷屋さん、デザイナーさんなどが入居して使われています。

4人乗った時点で「ブー!」と言いだしたエレベーターにほっこりさせられつつ、二手に分かれて2階へ。

こどものアート教室「とこといろ」さんではちょうど教室が開催中。たくさんのこどもたちで賑わっていました。そしてお隣の3Dアートやデザイナーさんのアトリエにもおじゃまし、空間や作品をしばし鑑賞しました。

帰り際にはエントランスにあったフライヤーにも興味深々だった一同。

「SHINKOJIシェアオフィス」を出発し、お次は南県町方面へ。

道中で、店内にある織機と糸でさまざまな機織り作品が製作(体験も)できる「オリカフェ」さんへ寄り道。

昨年4月にオープンしたオリジナルニットウェアーを展開するスタジオ兼ショップ「Retrospective(レトロスペクティブ)」も外から見学。

元高級クラブの内装がそのままゴージャスに残る「菓子と珈琲ラランスルール」もちらり。

2017年春にオープンした「ゆめママキッチン」も。

そしてモリヤさんがかつてご友人と手がけられていた「flatbar」へ。こちらはもともと焼き鳥屋さんだったそうで、居抜きではじめられるこじんまりした空間が気に入ってバー営業をはじめたそうです。

その後は看板もそのままに別の方がカフェ「sunday life coffee」として営業をはじめ、今は一時的に営業をお休みされていますがまた近々再開されるそうです。

ちなみに看板。よく見ると空き缶を切り貼りして文字ができていました。素敵。

「ここでバーテンダーしてたんですよ~」と、慣れたかんじでカウンターに入るモリヤさん。

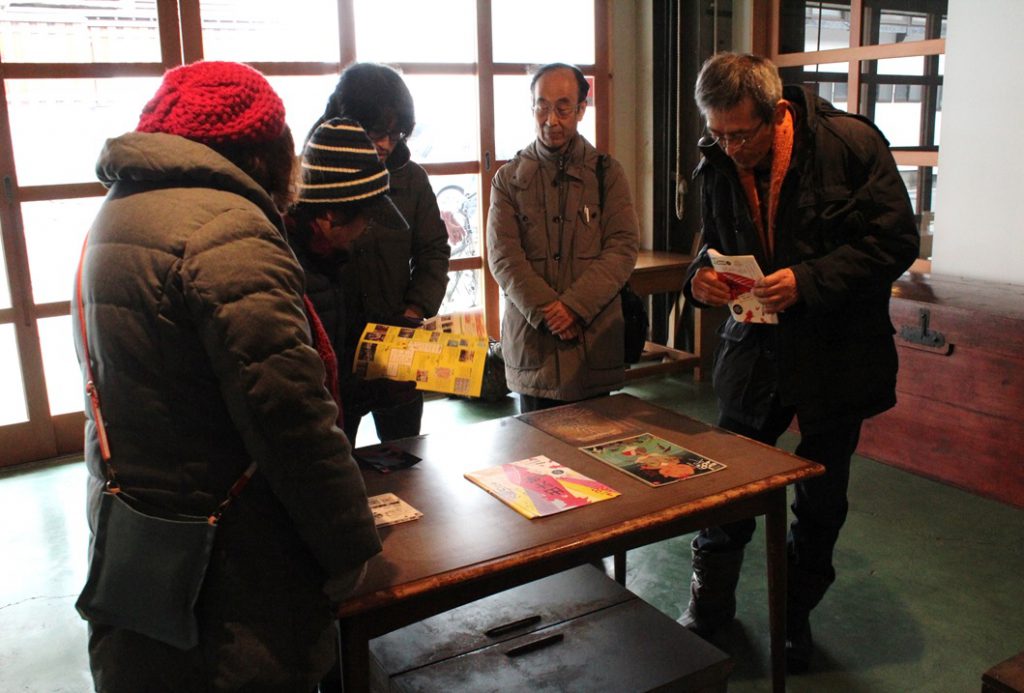

訪れたお客さんたちのサインやコメントが残る壁。

「flatbar」を出ていよいよ南県町雑居ビルへ。

まずは2階に。デザイナーさんの事務所や作家さんのアトリエなどが入居されています。

一見雑然としているように見えつつなんだか絵になる廊下。

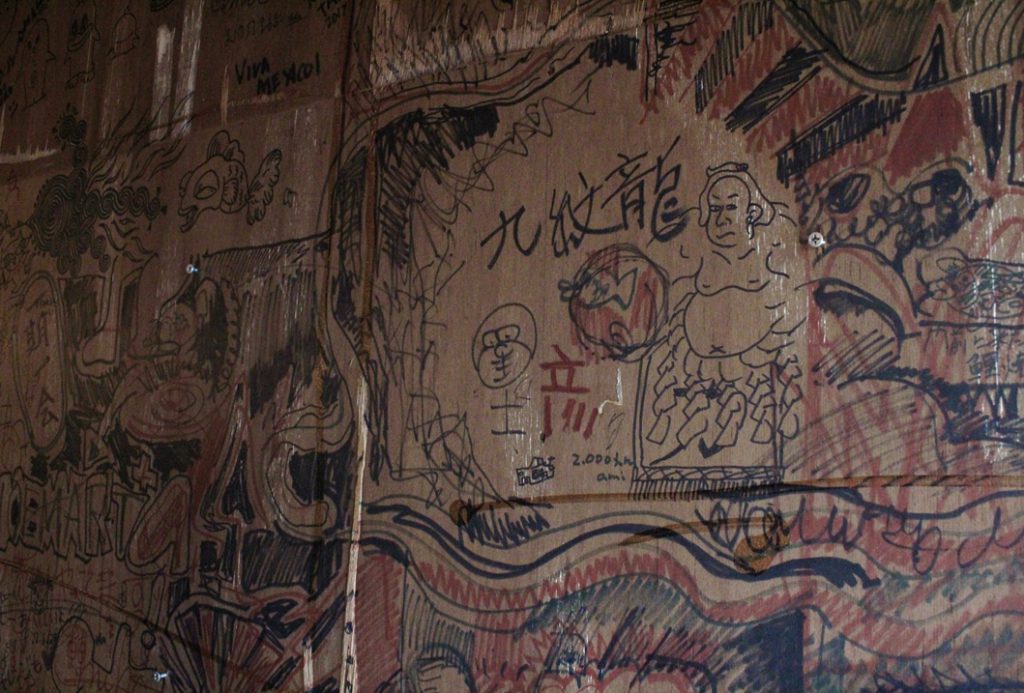

ごとうなみさんのアトリエを見学させていただきました。

なぜだか空気が澄んでいるように感じるアトリエ。

何気なく置かれたボンドでさえも様になっているように感じてしまうから不思議。

そして屋上へ。

上から見た街並みはこれまた新鮮。

ちなみに赤い屋根のお宅は「あの家、いいよね~」とちょっと参加者の間で話題になりました。

建物から降りてくると裏側には地下に通じる入り口も。

1軒挟んでお隣の「tokiori」さんへ。

展示やイベントなどマルチに使えるスペースとともに、1階はグラフィック・webデザイナーの本藤さんの事務所「mauve」、2階はデザイン・映像・企画・ 編集・撮影などを手掛ける「ズズサウルス」の事務所として使われています。

mauveの本藤さんからこれまで行った展示やイベント企画の様子を伺う。

リノベ前の建物の様子なども写真で拝見。

「クリアな色合いが珍しくて素敵」と参加者の方が指さしたステンドガラスは、昔、アンティーク市で本藤さんが一目ぼれし、何に使うか分からないけどとりあえず買っておいたもの。

本藤さんの事務所内であらためてお仕事や「tokiori」誕生の経緯について伺う。花や枝、古道具、デザイン家具がすっきりと自然に収まっている空間にほれぼれ…。

2階。デザイン、映像、企画・編集から撮影までマルチに手掛ける「ズズサウルス」さんの仕事場を見学。

簡単なテレビ番組のナレーションやCM音楽のデモテープなど録音できるスタジオも。

長野県民おなじみのJAのテレビCM「ながのま~いながのまい。いっぺん食べたらやめられまい♪」「ねんきん、ねんきん♪」もここから生まれたそうです。

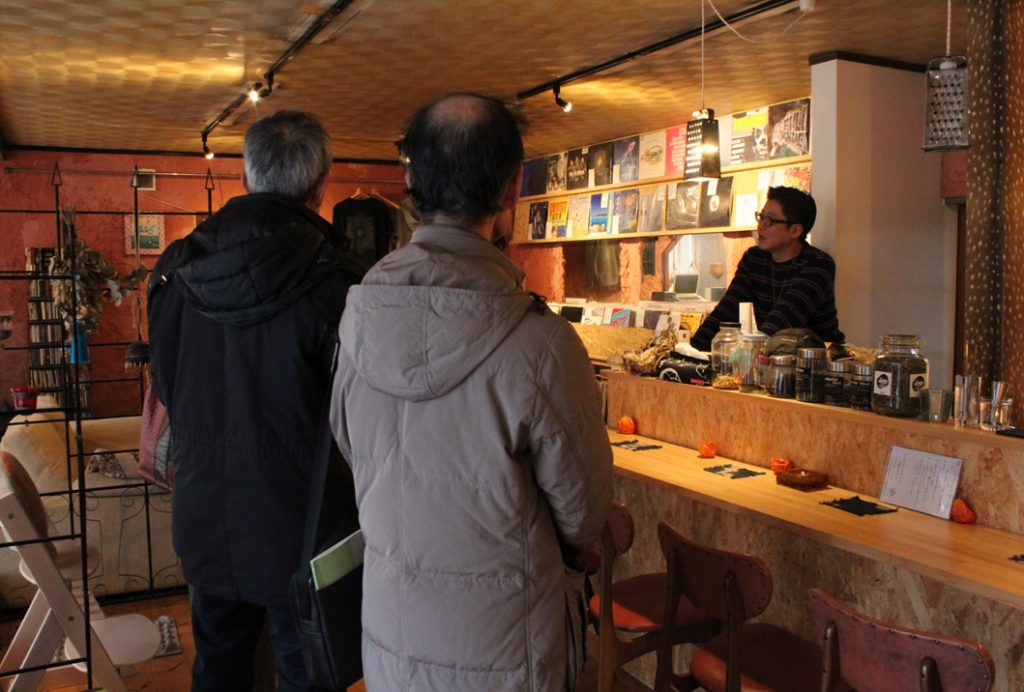

南県町にあるレコード屋&カフェバー「iro」さんへ。

昨年7月21日にオープン。オーナーのお祖父さんがかつて洋裁店を営んでいたお店だそうです。

店内にはレコードがたくさん。

音楽とアート、コーヒーとお酒が交じり合うスペースです。

最後に大門町の「豆蔵」へ。

こちらは二階がギャラリー、一階では昼間に薫蔵コーヒーが営業し、夜は日替わりバーテンダーによるBARが開かれています。

まずは「薫蔵」さんでお茶休憩を。昨年10月7日にオープンしたこちらのお店のテーマは「薫り」。お客さんの好みに合わせ、コーヒー豆と淹れ方をそれぞれ自由に組み合わせる新しいスタイルで、コーヒーを提供しています。

カフェボウルにたっぷり注がれた珈琲。いい香りがします。

建物は築100年の蔵ですが、店内はとてもあたたか。珈琲を囲んでみんなであれこれ話しました。

お茶休憩後は2階のギャラリーへ。こちらでは県内の作家を中心に展覧会を常に開催しています。当日展示されていたのは、普段は高校の美術の先生をされている作家さんの作品。

文章で説明すると陳腐な感じになってしまうのですが、見る人それぞれの気持ちがざわざわして、それぞれの感想を言い合いながらそんなとらえ方もあるよねという面白さをまた味わいました。

古い建物とアートの組み合わせはとても心地よかったです。

(同行:大日方)

紙を想ってさんぽ

2019年2月15日

10:00~12:00

参加者: 12人

【案内人】萩原夏子

紙漉き

【プロフィール】

日本人はもう何千年もの間、日本固有の“和紙”を漉き続けてきました。自然の意思を感じながら紙を漉き、その伝統を伝えていきたい。“紙の記憶”(手漉き和紙、小物、紙漉き体験)主宰

【コース案内】

かつて“神”と崇め大切に作られ使われてきた「紙」が、今は使い捨ての存在。生活の中にありふれた「紙」を想いながら、散歩してみませんか。

【コース】

東町ベース

↓

小玉染物店

着物、そして暖簾や手ぬぐいなどを染める昔ながらの染物屋さん。和紙に型染めしてほしい!と無理難題を押し付けたものの快く受けていただき現在商品試作中。

↓

武井工芸店

生活に繋がる手仕事に出会えるお店。農民美術作品や信州の工芸品は目にも手にも温かい。大正時代の建物を移築したギャラリーも素敵です。

↓

柏与紙店

文政年間創業という歴史ある紙店。和紙にまつわるいろんなおはなしを聞いてみたい。

↓

朝陽館萩原書店

案内人の実家の本屋。かつて出版もしていたり、結構歴史があるんです。紙に興味を持ったのもここにルーツがあるかもしれない。

↓

オフィスエム まいまい堂

貴重な長野市の小さな出版社。素敵で面白い方々が本を生み出している。1階のまいまい堂で一休みしませんか。店主の楽しいお話が聞けるかも。

情報公開後、すぐに多くの方にお問合せいただき定員オーバーとなってしまった今回のまちあるき。ご自身で制作活動をされている方などにも大勢ご参加いただきました。みなさんわくわくでスタートです。

一軒目、岩石町にある「小玉染物屋」着。

店主の浦野さんにお迎えいただきました。

着物や暖簾、手ぬぐいなどを染める昔ながらの染物屋さん。作業場を見学させていただきます。

わー!!

ここにあるのは手掛けたほんの一部だそうですが、あれもこれも門前界隈で見たことあるものばかり。思わず手に取って参加者同士で会話がはずみます。

こちらの和紙は「和紙に型染めしてほしい!」という荻原さんの無理難題(?)を受けて現在試作中の作品。素人目には一見何でもないことのように見えますが、洗いをかけるときのお湯で和紙が溶けないかなど、いろいろな課題をクリアしてここに置かれた姿に至っているそう。

染めの過程を実演してみますね、と浦野さん。

アルカリ溶液をまんべんなく塗る「反応染め」という手法。

細い柄でも滲まず生地の風合いも残せる利点がある反面、塗り残しがあると色がつかなかったりちょっとした作業のずれで仕上がりが大きく変わってしまうという、実は手もかかるし難しいやり方。お客さんから反物を預かって染めるので、失敗が効かない一発勝負! いつまでたってもこの工程は緊張するとか。

さまざまな薬剤も作業場にありました。

染料の粘り気はアルミン酸(こんぶの粘りとおなじ)というもので出しているそうです。

洗いをかける時に使う釜。年季の入り具合がめちゃめちゃかっこいい…

岩石町から大門町へ。「武井工芸店」着。

生活に繋がる手仕事に出会えるお店。

農民美術や信州の工芸品をメインに扱われています。

「農民美術」とは、昔、農業の閑散期に収入を得るために農家の方が製作した実用的な木彫り手工芸品のこと。

大正時代の建物を移築した2階のギャラリーで、店主の武井さんが出張中のため、同じく大門町で「門前茶寮・弥生座」を営む奥様からお話を伺いました。

「武井工芸店」さんを後にして歩きはじめると、先ほど「小玉染物屋」さんで見かけた暖簾を発見!(←なんだかうれしく、見惚れる)

大門町の「柏与紙店」着。

文政年間(200年近く前)創業の歴史ある紙店です。

今日のまちあるきのテーマは「紙」。そして、門前界隈で古くからこの街並み・営みを支えてきた「紙」にまつわる老舗を中心に今日は回っているんです。と荻原さん。

自身が新田町で100年以上続く「朝陽館 荻原書店」の娘として生まれ育ったルーツも、紙や老舗に興味を持ち大切にしていきたいと思う素地になっているそうです。

柏与紙店さんの店内を通り抜け、特別に奥の方まで入らせていただきました。

第一倉庫、第二倉庫と進んで、

「味噌蔵」なんて場所もありました。

かつては20人ほどいた従業員のまかない用として味噌樽に味噌を保管していたとか。けっこうな大きさでしたが、この量でも1年しか持たなかったそうです。

「長野に最初に開通した電車の切符紙を卸した」など、伺うエピソードはスケールの大きいものばかり…

そして店内は色や素材の異なるさまざまな紙があって見ているだけでも楽しかったです。

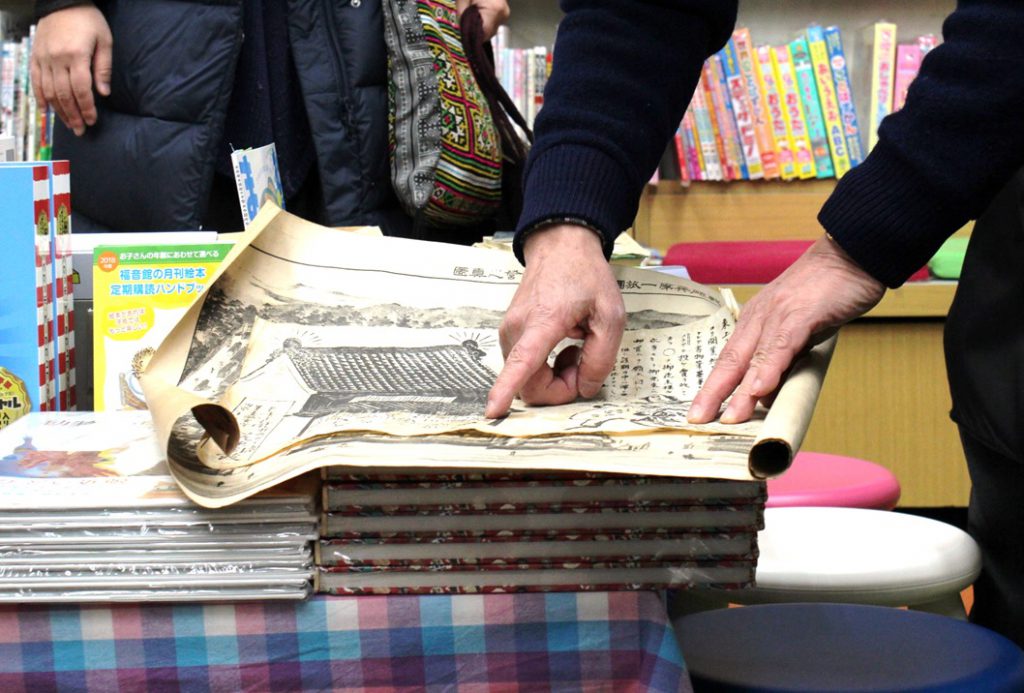

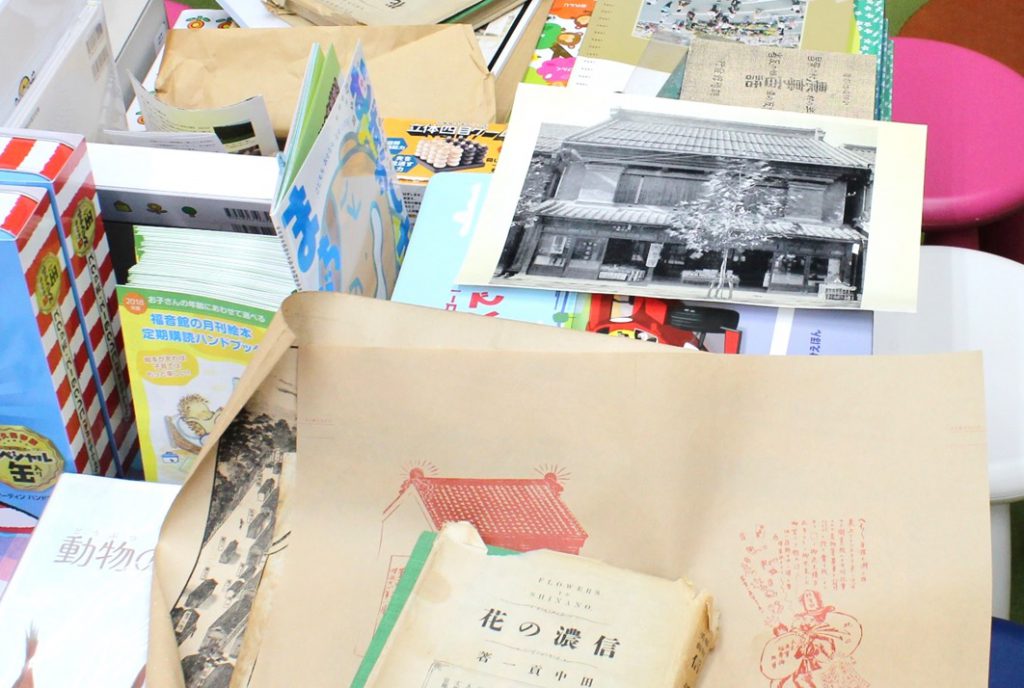

さらに南下して新田町の「朝陽館 荻原書店」へ。

荻原さんのお父様からお話を伺いました。

明治創業時のチラシも拝見。

建物は長野オリンピックの際に痛みが激しかったため建て替えたそうですが、「朝陽館」のシンボルでもある日の出の屋根瓦や看板は当時のものがそのまま掲げられています。

昔は本の販売だけでなく、出版元としてもさまざまな娯楽や情報を人々に伝えていたとか。

蔵を整理した時にでてきた昔の蔵書は店頭の長野コーナーで販売もされています。(結構人気)

店奥にはギャラリー「蔵」も併設。

江戸時代に建てられた蔵で、市内外の方々に作品展示やイベントでの使用に解放しているそうです。

本日の最終訪問場所、上千歳町の「オフィスエム/まいまい堂」へ。

荻原さんいわく「素敵で面白い方々が本を生み出している、貴重な長野市の小さな出版社」。

1階は古本とカフェ「まいまい堂」。2階は出版社「オフィスエム」。そして4階ではギャラリー「からこる坐」も運営。ちなみに信級では「まいまい食堂」も開きつつ、地元の方々の生き方やこれまでの人生を本にまとめたり、信級暮らしを発信するフリーペーパーも発行したりしているそうです。

店内では荻原さんの作品、和紙や、和紙製の栞も販売されていました。

さぁ、一息ついて最後にお茶休憩しましょう!

持ってきてくださったご自身の制作物をお互いに見せ合ったりしながら、まちあるきを振り返りました。

(同行:大日方)

- 2025年12月2日

【ながの門前まちあるき】11月レポート・12月告知 - 2025年10月2日

【ながの門前まちあるき】9月レポート・10月告知 - 2025年9月3日

【ながの門前まちあるき】8月レポート・9月告知 - 2025年7月30日

【ながの門前まちあるき】7月レポート・8月告知 - 2025年7月17日

【ながの門前まちあるき】6月レポート・7月告知

- 2025年12月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (2)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (5)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (4)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (5)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (5)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)